開催内容 桂冠塾【第137回】

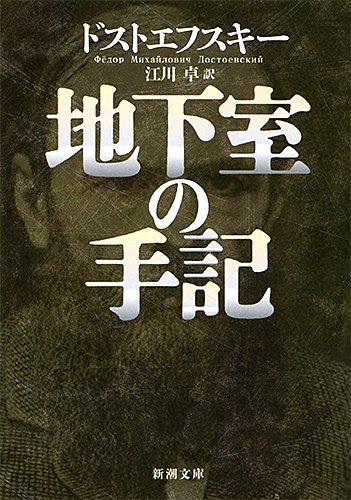

『地下室の手記』(ドストエフスキー)

| 開催日時 | 2016年9月24日(土) 14:00~17:00 |

|---|---|

| 会場 | 向山庭園 茶室 西武豊島線/大江戸線としまえん駅徒歩3分 |

開催。諸々コメント。

今回とりあげる『地下室の手記』は、ドストエフスキーの作品群において前期と後期を分ける分水嶺として位置づけられることが多い作品です。物語はペテルブルクに住むある男性の独白として綴られています。

主人公の「ぼく」は地下室に暮らしている。

20代の頃から役所勤めをしてきたが、去年遠い親戚が6000ルーブルの遺産を残してくれたので退職し地下室に引き籠って20年近く生活してきている。

「ぼく」は思う。まっとうな人間が楽しみながらできる話は自分のついての話題であると。「ぼく」は自分自身のことについて手記として書くことにした。

そのような理由を述べて本作品は書かれていきます。

主人公は回りの人間から注意を払われていないと感じ続けて生きてきました。

自ら自分を貶める行為や読書にのめり込むことで現実から逃避しようとする一方で、自分を認めてもらいたいと特定の他人を恨んだり決闘をしようとしたり道ですれ違う場面で決して譲ろうとしないことに異常な執着をもったりする。

自分自身の内面で起きる葛藤と他者との関わりとの均衡が微妙に不安定のまま日々の生活を送る姿に、誰もが感じている日常の自分自身の心の動きを重ね合わせる人も少なくないのではないかと思います。

結論らしきものはないのかもしれませんが、私達に内在する心の葛藤をドストエフスキーの作品を通して一緒に考えてみたいと思います。

物語のあらすじ

主人公の「ぼく」は地下室に暮らしている。20代の頃から役所勤めをしてきたが、去年遠い親戚が6000ルーブルの遺産を残してくれたのですぐに退職し地下室に引き籠って生活している。このような生活はかれこれ20年近くしてきたが「ぼく」は地下室にどっかりと根をおろしたわけである。

「ぼく」は思う。まっとうな人間が楽しみながらできる話は自分のついての話題であると。

なので「ぼく」は自分自身のことについて手記として書くことにした。

書かれている出来事は3つ。

一つ目の事件

まだ24歳で役人として働いていた「ぼく」は、自意識過剰で周囲に疎まれていた。回りの人間から注意を払われていないと感じ続けて生きてきた。自ら自分を貶める行為や読書にのめり込むことで現実から逃避しようとする一方で、自分を認めてもらいたいと特定の他人を恨んだり些細なことに異常な執着をもったりする。

あるとき居酒屋のビリヤード室でまるで存在しないかのように将校に押し退けられたことを根に持ち、その将校のことを小説に書いて投稿したり、街中で再会すれば今度こそ向こうをどかせようと意気込む。ついに双方は対等な立場ですれ違い、「ぼく」はそのことに満足するのだった。

2件目の事件。

ある時「ぼく」は、寂しさに学生時代の友人シーモノフのもとを訪ね、同じく学校時代の友人スヴェルコフの送別会が行われることを知る。親しくもなく貧窮であるにも関わらず「ぼく」は勢い込んで参加を申し出るが、当日、会が始まる時間の変更が連絡がなかったに気分を害した「ぼく」は独りよがりの言動を繰り返し、友人達を激怒させてしまった。

3つめの事件。

一次会を終えたシーモノフやスヴェルコフたちが洋品店(非合法の売春宿)に行ったのを知り、「ぼく」は後を追う。そこで出会った娼婦リーザを、「ぼく」は意地悪くののしるが、意に反してリーザは「ぼく」の言葉に共感し、「ぼく」は自身の住所をリーザに渡す。

従者のアポロンとギクシャクしているところにリーザが訪問し、彼女の中で英雄視されていたと感じていた「ぼく」は、実際には貧窮しており従者もまともに扱えないことに動揺し、ヒステリーを起こす。リーザはそんな「ぼく」を愛する素振りを見せ、「ぼく」はリーザに5ルーブリ札を渡すが、リーザはそれを取らずに辞す。

激昂した「ぼく」はリーザを追いかけるが、彼女はもう見つからなかった。

現在の「ぼく」は改めて後味の悪さを覚え、この「手記」を打ち切ろうと考えた。