開催内容 桂冠塾【第90回】

『ジョゼフ・フーシェ-ある政治的人間の肖像-』(ツワイク)

| 開催日時 | 2012年10月20日(土) 14:00~17:00 |

|---|---|

| 会場 | 勤労福祉会館 和室(小) 西武池袋線大泉学園駅・徒歩3分 |

開催。諸々コメント。

フランス革命の渦中において政治権力はめまぐるしく交代していきましたが、そのすべてで権力側で生きたのがジョゼフ・フーシェです。港町ナントに代々船乗りの家系に生まれるがオラトリオ教団に学び、20歳で同教会の学校で物理科学の教師となり、30歳までの10年間僧職を求めず僧院学校の教師を続ける。この間に世間の風を読む術を身に着けていたフーシェはフランス革命の嵐の中で政治と関わり始める。

僧侶の中から代表を国民議会に派遣、自らも僧衣を捨てて立憲同志会の会長に。1792年32歳で国民公会の代議士に選出された。その時多数派であった穏健派のジロンド党の席に着いたフーシェは、その後、急進派の山岳党(ジャコバン派)、ナポレオンの共和政権で警察大臣、一時失脚を経てナポレオン1世の帝政で警察大臣を歴任する。

1808年にナポリ王国のオトラント公爵に。ナポレオンが遠征中の越権行為で大臣を罷免されるが、百日天下で再びナポレオンの返り咲きを支持して警察大臣に再復帰。崩壊後、退位したナポレオンに代わり臨時政府首班となり、フーシェの人生の最高潮を迎える。庶民の時流を読んだフーシェは敵対していたはずのルイ18世をパリに迎える。

しかし期待していた首班にはタレーランが就き、何度目かの警察大臣となるが、王党派はルイ16世殺しの張本人フーシェを忘れなかった。中でもルイ16世とマリー・アントワネットの娘であるアングレーム公爵夫人はフーシェとは決して同席せず関係は決定的となった。1815年8月フーシェは失脚、ザクセン王国駐在大使としてドレスデンに左遷。

さらに1816年1月国外追放されてフランスから亡命。オーストリア、イタリアへと逃亡生活を重ねて1820年トリエステで死亡した。晩年は家族と友人に囲まれた平穏な生活を営み、人が変わったように教会の参拝を欠かさなかったという。

近代警察の原型となった警察機構の組織者で、特に秘密警察を駆使して政権中枢を渡り歩いた謀略家として革命の混乱期を生き抜いたジョゼフ・フーシェ。

権力者に取り入りながら常に多数派として生きた人生はカメレオンと呼ばれ、後世においては「過去において最も罪深く将来においても最も危険な人物」と評された男。

日本の歴史教科書ではほとんど紹介されることがありませんが、フランス革命の方向性を決定づけた重要人物であることに間違いはありません。

そんなフーシェの人生を読み進めてみたいと思います。

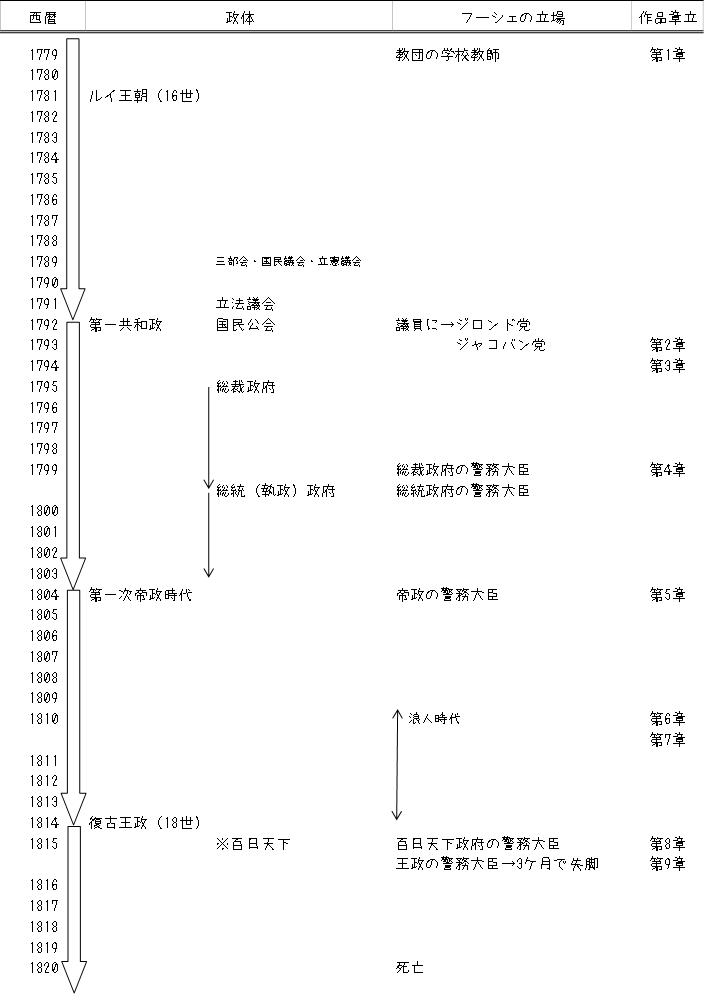

作品の時代

第一章 進出期 1759年~1793年第二章 リヨンの霰弾乱殺者 1793年

第三章 ロベスピエールとの闘争 1794年

第四章 総裁政府と統領政府の大臣1799年~1802年

第五章 皇帝の大臣 1804年~1811年

第六章 皇帝に対する闘争 1810年

第七章 心ならぬ間奏曲 1810年~1815年

第八章 ナポレオンとの決戦 1815年 百日天下

第九章 失脚と終焉 1815年~1820年

概略年表

ジョゼフ・フーシェの経歴

フーシェは日本においてはなじみのない人物です。フランス革命の渦中において政治権力はめまぐるしく交代していきましたが、そのすべてで権力側で生き抜いたのがジョゼフ・フーシェです。

日本の歴史教科書でも紹介されることがありません。

歴史認識って何なのだろうかという素朴な疑問も出てきます。

ジョゼフ・フーシェは、港町ナントに代々船乗りの家系に生まれますがオラトリオ教団に学び、20歳で同教会の学校で物理科学の教師となり、30歳までの10年間僧職を求めず僧院学校の教師を続けます。この間に世間の風を読む術を身に着けていたフーシェはフランス革命の嵐の中で政治との関わりが始まります。

僧侶の中から代表を国民議会に派遣、自らも僧衣を捨てて立憲同志会の会長に。1792年32歳で国民公会の代議士に選出されます。その時彼はどの多数派であった穏健派のジロンド党の席に着きますが、その後、急進派の山岳党(ジャコバン派)、ナポレオンの共和政権で警察大臣、一時失脚を経ながらもナポレオン1世の帝政で警察大臣を歴任していきます。

さらに1808年にナポリ王国のオトラント公爵に。

ナポレオンが遠征中の越権行為で大臣を罷免されるが、百日天下で再びナポレオンの返り咲きを支持して警察大臣に再復帰。崩壊後、退位したナポレオンに代わり臨時政府首班となり、フーシェの人生の最高潮を迎えます。

庶民の時流を読んだフーシェは敵対していたはずのルイ18世をパリに迎えます。

しかし期待していた首班にはタレーランが就き、何度目かの警察大臣となりますが、王党派はルイ16世殺しの張本人の一人だったフーシェを忘れていませんでした。

中でもルイ16世とマリー・アントワネットの娘であるアングレーム公爵夫人は、フーシェとは決して同席せず関係は決定的となっていきます。

1815年8月フーシェは失脚し、ザクセン王国駐在大使としてドレスデンに左遷。

さらに1816年1月国外追放されてフランスから亡命。

オーストリア、イタリアへと逃亡生活を重ねて1820年トリエステで死亡しました。

晩年は家族と友人に囲まれた平穏な生活を営み、人が変わったように教会の参拝を欠かさなかったといわれています。

近代警察の原型となった警察機構の組織者で、特に秘密警察を駆使して政権中枢を渡り歩いた謀略家として革命の混乱期を生き抜いたジョゼフ・フーシェ。

権力者に取り入りながら常に多数派として生きた人生は「カメレオン」と呼ばれ、後世においては「過去において最も罪深く将来においても最も危険な人物」と評されています。

日本における歴史教育。歴史認識の難しさ。

フーシェの名前は、日本の学校教育の現場、中学高校の世界史の教科書には1回たりとも出てきていません。確かに歴史で学ぶべき人物が多すぎて取り上げ切れないのだろうとは思いますが、日本における「歴史」の考え方も大きく影響しているように思います。それは「評価が確定した内容を歴史として教える」という姿勢です。

これは海外で歴史を学んだ人と話をしていていて感じる点でもありますが、日本の歴史教育は確定的、断定的事実を覚えさせる傾向があるように感じます。

対して世界的な潮流はどうかというと、起こった事実に対して複数の見解を列挙する傾向にあるように思います。もちろん多くの国の歴史教育を実際に経験したわけではありませんのでイメージと言えばイメージになってしまいますが、少なくとも日本においては複数の見解を教科書等に掲載するという手法は取られていません。

蛇足になりますが、こうした日本の歴史教育の在り方が、昨今の領土問題や戦争責任等の国家間紛争への対応のまずさの遠因であるように感じます。

以前に桂冠塾でも取り上げた『歴史とは何か』で著者E.H.カー氏は、事実を取り上げる時点で既に歴史家の取捨選択が行われている点を論じています。

言いかえれば、見解のない事実のみの表記といっても表記すること自体が既に編者の見解となっているということです。

その意味では、日本における歴史教育は極めていびつになっているのではないかと私は感じています。

こうした傾向がジョゼフ・フーシェという人物を紹介できない一因ではないかと思います。

フーシェは本当に特別な「変節漢」なのか

こうした変遷を経たフーシェの人生ですが、多くの書評で言われているような変節漢だったのでしょうか?これは何を基準にして、変節と判断するかが重要だと感じます。

多くの書評では、単純に、主義主張が異なるいくつもの政党、政権を渡り歩いたことで変節漢と言っています。しかしそうした評価をするためには、主義主張がフーシェの政治行動の基準にあることが条件となるはずです。

フーシェにとって、大切な目的や考え方が別にあって、その目的をよりよく達成するために政党等を変えていたのであれば、所属する政党や政権をは単なる手段に過ぎないということになり、彼は変節していたとは言えないでしょう。

フーシェは、私達が多くの政治家に期待するような、政治的成果や行政や立法的結果など追い求めていなかったのではないか。

少なくともこの作品をじっくりと読み進めてみて思うことは、フーシェにとっての政治的信条とか理念とか達成したい社会的目標などというものは何一つ描かれていません。

そこからひとつの仮説を想定することができます。

フーシェという人物は、政治そのものをやっていたかった。

政治家であり続けたかった。

そのために、自分自身が持てる全ての力を傾注し、政治を行うことに心酔した。

その視点で彼の行動を見ると見事な一貫性が見て取れるのではないだろうか。

ツヴァイクは、フーシェを評して「多数派」でいることに異常な努力を費やしたとみている。

たしかに多くの場面ではそうであるが、決定的な場面ではフーシェは独自の立場をとっている。

それが顕現化されるのが、ナポレオンと対峙する場面である。

警務大臣という立場、そして彼自らが組織化した密偵による諜報網によって大量の重要情報を手中に握ったフーシェはナポレオンでさえも政治ゲームの対戦相手であるかのようにふるまう。

多数派云々というのであれば、時の権力者には媚びへつらうものであるが、フーシェにはそうした卑屈的な姿勢は微塵もない。

そしてナポレオンとの対峙によって、フーシェは政治的な敗北をみるのである。

フーシェが政治そのものを楽しんでいた、もしくは政治の魅惑に酔っていたと思われる代表的な出来事が第五章に描かれている。

1809年、ナポレオンが相次ぐ国土拡大の欲望にかられてオーストリアに攻め入っていた時のことである。その間隙をぬってイギリス軍が攻め入ってきたのである。

その時フーシェは、ナポレオンの許可を待つことなく、独自の決断で国民軍を召集し、アントワープを占拠していたイギリス軍を敗北へと追いやったのである。

フーシェは見事な政治家としての仕事を果たし、外地にいたナポレオンも大称賛したのであるが、その後のフーシェの行動は常軌を逸していた。

すでにイギリス軍が撤退していたにも関わらず、国民軍を召集し、敵のいない地域に次々と派兵したのである。

政治という権力の魔性に魅入られた行為としかいいようのない愚行である。

しかし、そのことでフーシェが後悔した形跡はない。

おそらくフーシェは後悔などしていないのだ。

今まで経験したことのない政治の局面を自分自身の決断で迎えることができた、その満足感に酔いしれていたのかもしれない。

更に第六章でも特筆すべきフーシェの政治手腕が描かれている。

彼は自らの判断で、皇帝ナポレオンの意志に反して、秘密裏にイギリスとの和睦交渉を進めるのである。

その時のナポレオンにとって重要だったのは、自分の兄弟が王となれる領土の獲得であったため、目先の問題はイギリスの船を締め出すこと。和睦などしたら兄弟に配分する領土を獲得出来なくなるため、フーシェのような行動は到底容認などできるはずもない。

しかし庶民の生活は困窮してしまい商人達が動き始める。フランス包囲網によってふさがれてしまった貿易を再開しようとしてイギリスとフランス両国の商人が密かに民間商議を進めるが、破綻してしまう。

その時、この謀略にもからんでいたフーシェは、財政家との人脈を糸口として、皇帝ナポレオンの名前と自らの大臣の職権とを巧みに濫用しながら、困難な外交交渉を見事に進めていく。

結果的には、あと一歩というところでこの秘密行動はナポレオンの知るところとなり、フーシェは52歳にして失職の憂き目にあうのである。

もしこの隠密行動がナポレオンに察知されていなければ、歴史的な偉業となり、ナポレオンの領土拡大の戦火による死傷者は格段に少なくて済んでいたかも知れない。

フーシェのこうした行動は、愛国精神や国家国民を守るために起こした政治行動だったのだろうか。

もちろん、そのように感じさせる痕跡は、まったくない。

やはりフーシェは、自らの政治的欲望を満足させるために行動していたのだろうか。

その後も第八章でもフーシェの特質すべき動きが記されている。

ナポレオン・ポナパルトを皇帝の座から引きずり降ろし、総裁政府に移行した時のことである。政敵ラファイエットを奸計で追い落とし、カルノーを口先で翻弄して総裁の地位についたフーシェ。彼は、ワーテロルーの敗北で決定的になった国家のお荷物ナポレオンを皇帝から引きずり落とし、ルイ18世を迎え入れて王政復古を果たすのである。

結果的にはここでもフーシェの暗躍によって歴史の歯車が回ったのである。

現代人に通じるフーシェの生きざま

ジョゼフ・フーシェの生き方が、歴史の中で讃えられ、語り継がれることがなかったのは、彼の生き方、信念理念が受け入れられなかったからだと私は思う。政治は庶民の生活を守り、幸福を実現するためにあるのだという常識が多くの庶民のなかにあるからだと思う。そしてそうした政治を行う政治家は庶民に対して誠実であるべきだと思うからではないだろうか。

翻って、現在の私達の生活や社会を考えてみる。

価値観や生活様式が多様化した現代。

特に価値観の多様化には目をふさぎたくなる現状がある。

自分の利益のために他人を次々と殺害する事件は、その最たるものだ。

殺害まで至らなくとも、他者を威嚇し、また巧みに勘違いをさせて、自らの金銭的欲望を満たす事件には随所で出くわす。

見つからなければずるいことも平気でやる生き方、自分の立場を優位にしようと怒鳴り散らす輩やモンスターと呼ばれる人達も、また同類と言えよう。

価値観を持たない浮草のような生き方。

そして自分の利益を最優先させる独善的価値観を隠そうともしない生き方。

これらの人達は、周りの人たちとの協調など、もちろん重視しない。

自分のみの利益を追い求めることを自らの行動規範とすれば、他人の不幸の上であっても自らの幸福を求めることも、その行動規範には反しないだろう。そうした行動が、時代を追うごとに蔓延してきているように感じるのは、私だけではないと思う。

これでは、まじめに生きることが馬鹿らしく、あるときには辛く、苦しくなって、精神的に追い詰められてしまう。

私達は、自分のことだけを考えて生きてよいのだろうか。

その対極にある、自他共の幸福の実現という理念と生き方。

いずれをめざして生きていくべきか。

本来であれば結論がみえているような話であるが、いざ自分が直面すると、ずるい生命、弱い生命が出てくるのも現実でもある。

いま私たちにできること。

自他共の幸福に寄与するために必要な理念信念を行動の規範として位置付けること。

理念に立脚した具体的な目標を定めて、必ず実現すると決意すること。

そして、その目標に向かって目の前に現れる一つ一つの出来事に、誠実に、全力で取り組むこと。

その積み重ねが自身が思い描く未来を創る。

それが、遠いようで一番の近道かもしれない。

フーシェの生き方は、私達にそのように語りかけているように思えるのである。

著者

シュテファン・ツヴァイク(ツワイク)1881年11月28日 ウィーン - 1942年2月22日 ブラジル・ペトロポリス)

オーストリアのユダヤ系作家・評論家。

ウィーンで富裕なユダヤ系織物工場主モーリッツ・ツヴァイクと、妻イダとの間に生まれた。ウィーン大学で哲学と文学史を学び、1904年に哲学博士号を取得。世紀末ウィーンの優れた文化的環境のもとで、ギムナジウム時代から文学、芸術に親しむ。ホーフマンスタールの流れを汲む新ロマン主義派風の叙情詩人として詩集『銀の弦』で文壇にデビュー。当時の前衛運動である青年ウィーン運動に関与した。

第一次世界大戦開戦当初は愛国心に動かされ、オーストリアの戦時文書課で軍務につくが、次第に戦争への疑問を深める。反戦劇『エレミヤ』の初演を機に中立国スイスのチューリッヒに渡る。その後『ウィーン新自由新聞』の特派員として記事を送ることを条件にスイスに留まり、ロマン・ロランらともに反戦平和と戦後の和解に向けた活動に従事する。

第一次大戦後はオーストリアに戻り、1919年から1934年までザルツブルク・カプチーナベルクのパッシンガー城に滞在。1920年にフリデリケ・フォン・ヴィンターニッツと結婚。以降広く知識人と交わり始め、ヨーロッパの精神的独立のために尽力した。この期間に多くの代表作が書かれた。

1928年ソヴィエト連邦を旅行してマクシム・ゴーリキーと交際。1930年アメリカに旅行し、亡命中のアルベルト・アインシュタインに面会して 『精神による治療』を献呈。1933年ヒトラーのドイツ帝国首相就任の前後から反ユダヤ主義的雰囲気が強まり、1934年に武器所有の疑いで捜索を受けたことを機に、ユダヤ人で平和主義者だったツヴァイクはイギリスへ亡命する。

その後英国(バースとロンドン)に滞在、1940年に米国へ。1941年にブラジルへ移住。1942年2月22日、ヨーロッパとその文化の未来に絶望して、ブラジルのペトロポリスで、1939年に二番目の妻ロッテとバルビツール製剤の過量摂取によって自殺した。旧日本軍によるシンガポール陥落の報に接し、自分達のいるブラジルとヨーロッパとアジアの現実のギャップに耐え切れなかったと言われている。

遺著となった『昨日の世界』は著者が失われたものと考えたヨーロッパ文明への賛歌でもあり、今日でも20世紀の証言としても読まれている。

作曲家のリヒャルト・シュトラウスが、ナチ政権下で自身の作品歌劇『無口な女』で、台本作家ツヴァイクの名前のクレジットを守るために戦ったことは良く知られている。このためヒトラーは予この歌劇の初演への出席を取りやめ、この歌劇は3回で上演禁止とされた。

近年、アメリカ海軍が新型駆逐艦に彼の名を付けようとしたことでツヴァイクが絶望したという説が出ている。トーマス・マンの抗議により米海軍は取りやめを命令したという。

ツヴァイクは長編小説と短編、多数の伝記文学を著した。歴史小説の評価が高く、『マリー・アントワネット』や『メアリー・スチュアート』が有名である。英国で対独感情の悪化している一時期には、その小説が「"Stephen Branch"(ツヴァイクの本名の英訳)」という仮名で刊行された事もある。